Eingabewerte und Ergebniswerte

11. Aus all den Eingaben lässt sich die resultierende Wegstrecke berechnen. Sie stimmt im Wesentlichen mit der Summe der einzelnen Abschnittslängen überein.

12. Viel komplexer ist die Berechnung der resultierenden Fahrzeit in Sekunden aufgebaut. Sie ist die Summe der Einzelfahrzeiten aus den Beschleunigungen, Beharrungsfahrten, Verzögerungen und Haltezeiten.

13. Zu der zuvor genannten resultierenden Fahrzeit gibt es die Möglichkeit, einen Fahrzeitzuschlag in Prozent einzugeben.

14. Aus der resultierenden Fahrzeit und dem Zuschlag berechnet der Fahrzeitrechner dann die geplante Fahrzeit für die hier eingegebene Fahrschaulinie aus.

R. Durch alle Eingaben kann auch eine visualisierte Zeit Weg Linie ausgegeben werden. Sie ist klassisch im Format eines Bildfahrplans dargestellt.

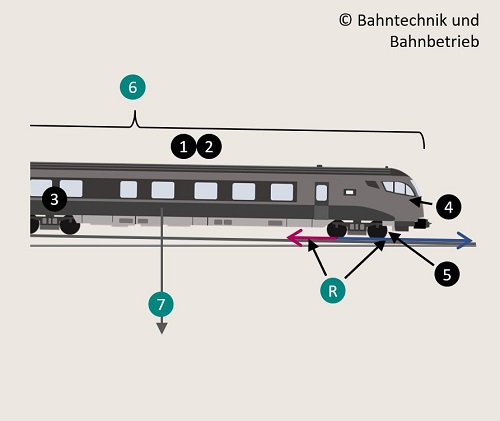

1. Unter dem Dropdownfeld „Triebfahrzeugtype“ kann der Bediener ein Triebfahrzeug auswählen, für welchen viele verschiedene physikalische Parameter hinterlegt sind. Unter 1b kann der Bediener die Anzahl der im Zugverband gekoppelten Triebfahrzeuge eingeben. Diese und nachfolgende Eingabedaten werden beim Zugkonfigurator genauer erläutert.

2. Falls unter 1a eine Lokomotive ausgewählt ist, dann erscheint das Dropdownfeld „Wagentype“. Hier kann der Bediener einen konkreten Wagentyp auswählen. Unter 2b gibt der Anwender die Anzahl der Wagen ein.

3. Über den Auslastungsgrad wählt der Bediener aus, wie sehr sein ausgewählter Zugverband ausgelastet ist.

4. Durch den Ausreizungsgrad der Zugkraft lässt sich festlegen, inwiefern das Fahrpersonal die verfügbare Zugkraft über den Fahr- und Bremshebel ausnutzt. Dieser Wert ist in Prozent einzugeben.

5. Die Standardverzögerung ist ein Auswahlfeld, mittels dieses der Anwender die Verzögerung für Bremsvorgänge standardmäßig angibt. Sie hat die Einheit Meter pro Sekunde zum Quadrat.

6. Durch die Fahrzeug- und Wagenauswahl berechnet der Fahrzeitrechner die resultierende Zuglänge als Kontrollwert. Dieser ist angegeben in Metern.

7. Über die Fahrzeug- und Wagenauswahl lässt sich auch das resultierende Zuggewicht, angegeben in Tonnen, als Kontrollgröße berechnen.

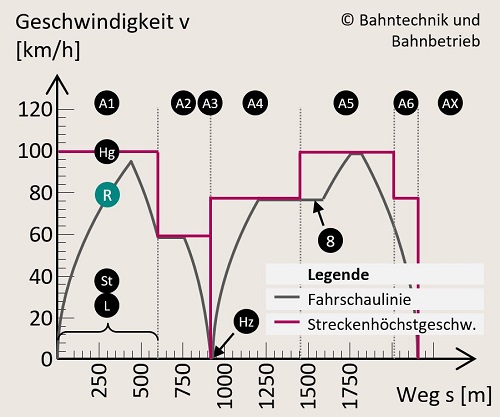

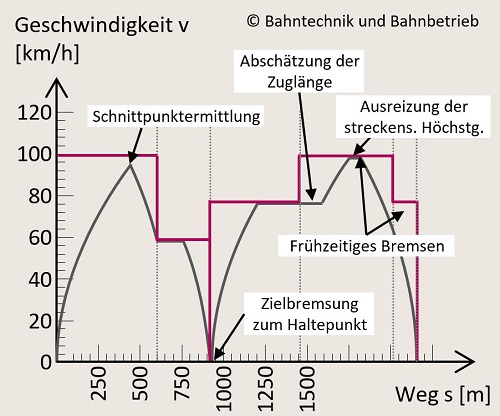

8. Im Falle vieler Bahnunternehmen dürfen Züge erst dann eine höhere Geschwindigkeit fahren, wenn der komplette Zugverband die Geschwindigkeitstafel vollständig passiert hat. Dabei verschiebt sich die Beschleunigungskurve um die Länge des Zuges im Diagramm nach rechts. Diese Länge, um die sich diese Kurve verschiebt, bezeichnen wir als Zuglängenversatz.

R. Mit jeder Eingabe ladet der Fahrzeitrechner zeitaktuell immer eine Fahrschaulinie als auch eine Kennlinie der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Beide Linien sind in Kilometern pro Stunde angegeben. Die Horizontalachse ist dabei die Wegachse mit der Einheit Meter.

Streckendaten

A1. Die Startgeschwindigkeit, angegeben in Kilometer pro Stunde, ist die Geschwindigkeit mit der der Zug zu Beginn des Fahrspiels startet.

A1. – A20. Mit der Höchstgeschwindigkeit ist die zulässige streckenseitige Höchstgeschwindigkeit gemeint. Auch hier gibt man sie in der Einheit „Kilometer pro Stunde“ an.

A1. – A20. Um den Geltungsbereich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu definieren, gibt der Anwender die Streckenabschnittslänge in Metern ein.

A1. – A20. Jeden der Abschnitte kann der Anwender optional mit einem Steigungs- oder Neigungswert versehen. Dieser Wert hat die Einheit Promille.

A1. – A20. Falls der Anwender im Datenfeld „Höchstgeschwindigkeit“ den Wert null wählt, dann entscheidet er sich für einen Verkehrshalt innerhalb der Fahrschaulinie. In diesem Fall gibt es die Möglichkeit, auch eine Verkehrshaltezeit in Sekunden einzugeben.

Physikalische Annahmen

Die streckenseitige Ausreizung der Geschwindigkeit ist in der Realität nur bedingt durchführbar. Der Fahrzeitrechner geht dennoch von einer sauberen Konstantfahrt aus. Der Anwender kann an verschiedenen Stellen aber Aufschläge einbauen, die sich dann auf die Fahrzeit auswirken. Das wären beispielswiese der Fahrzeitzuschlag, aber auch die Ausreizung der technischen Zugkraft oder ein etwas schwächerer Verzögerungswert.

Bei einer Berechnung mit einem Zuglängenversatz nimmt der Fahrzeitrechner auch sehr strikt an, dass der Zug, sobald er das Ende der Geschwindigkeitsaufwertung passiert hat, sofort beschleunigt. In der Realität sind da Sicherheitszuschläge möglich, die wir hier aber nicht berücksichtigen wollen.

Zur Berechnung der Fahrschaulinie gelten alle Annahmen, die wir auch für den Beschleunigungsrechner, Verzögerungsrechner, sowie für den Zugkonfigurator treffen. Darüber hinaus gibt es weitere Annahmen und kleinste Abweichungen bei der eigentlichen Zusammenstellung der Fahrschaulinie.

Da gibt es zu Beispiel die Tatsache, dass ein Schnittpunkt aus einer Beschleunigungsfahrt und einer Verzögerungsfahrt genau getroffen werden muss. Aufgrund der Tatsache, dass der Fahrzeitrechner für jede Fahrzeitsekunde ein Datenbündel aus Fahrweg, Fahrgeschwindigkeit und Beschleunigung berechnet, kommt es vor, dass bei Werten unterhalb einer Sekunde die entsprechenden Kurven sich nicht immer so sauber schneiden können. Nichts desto trotz sind die ermittelten Schnittpunkte entweder nahe genau oder meistens sogar supergenau.

Bei Haltepunkten gehen Verzögerungskurven voraus. Diese sind ebenso aus dem vorgenannten Grund mit einer hohen Genauigkeit, aber nicht immer mit einer hundertprozentigen Präzision berechnet. Der Halt kann unter Umständen um wenige Zentimeter selten auch um wenige Meter abweichen.

Formeln und Herleitung

Auch bei der Herleitung verweisen wir auf den Zugkonfigurator, den Verzögerungsrechner und Beschleunigungsrechner. Dennoch sei noch mal kurz die iterative Rechenmethodik im Groben erwähnt. Der detaillierte Algorithmus, der dem Fahrzeitrechner unterstellt ist, ist dabei aber deutlich komplizierter als hier beschrieben:

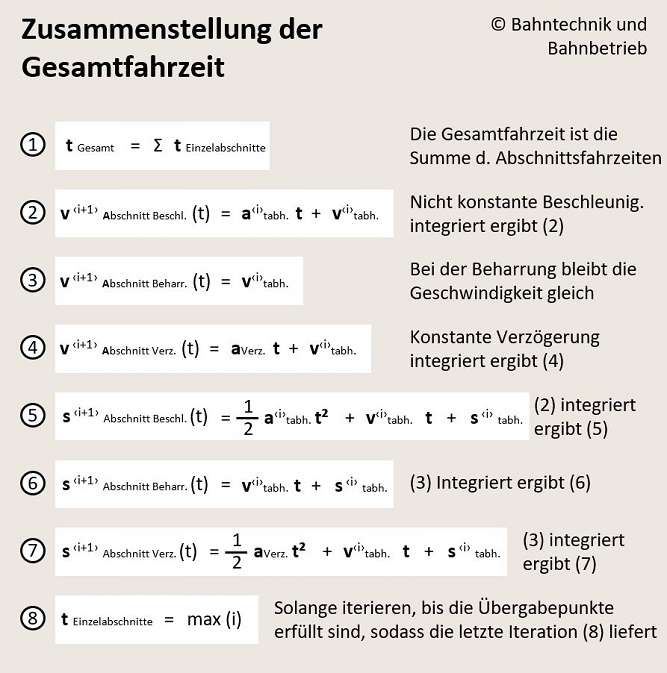

Die Gesamtfahrzeit berechnet sich aus den Fahrzeiten der Einzelabschnitte(1). Als Iterationsinkrement ist eine Sekunde gewählt. Aus diesem Grund entspricht dann der letzte Iterationswert i im Groben der Fahrzeit des Einzelabschnittes (8). Im Detail gibt es jedoch Korrekturwerte an den Übergabepunkten, welche entsprechende Dezimalwerte annehmen können und zusätzlich zur Ganzzahl des Iterationswertes addiert werden.

Die Iterationsformeln für die Geschwindigkeiten der jeweiligen Abschnittsarten lehnen sich an die allgemeinen Formeln an. Bei der Beschleunigung ist es die Formel, wenn man eine nicht konstante Beschleunigung einmal nach der Zeit integriert (2). Bei der Verzögerung ist es die Formel, wenn man eine konstante Verzögerung nach der Zeit integriert (4). Bezogen auf die Beharrungsfahrt bleibt die Geschwindigkeit natürlich konstant (3).

Die entsprechenden Weglängen der jeweiligen Abschnitte lassen sich durch eine erneute Integration der Funktionen nach der Zeit errechnen (5) (6) (7). Wenn die entsprechend vom Anwender vorgegebenen streckenseitige Höchstgeschwindigkeiten beziehungsweise die vorgegebenen Abschnittslängen erreicht sind, wird die Iteration abgebrochen und der letzte Wert ausgegeben.

Gerade bei der Weglängenberechnung und gelegentlich bei der Geschwindigkeitsberechnung sind auch entsprechende Korrekturwerte an den Übergabepunkten dringend notwendig, sonst gäbe es stark abweichende Ergebnisse. Diese Korrekturwerte werden von Fahrspielabschnitt zu Fahrspielabschnitt übergeben.

Fahrspielabschnitte

Innerhalb eines Streckenabschnittes kann es im Übrigen mehrere verschiedene Fahrpsielabschnitte geben. Fallbezogen kann die vorgegebene streckenseitige Höchstgeschwindigkeit erreicht werden oder nicht. Insbesondere im letzteren Fall gibt es wichtige Schnittpunktermittlungen im Algorithmus. Aber auch in anderen Fällen gibt es Schnittpunkte mit Beharrungsfahrtabschnitten und viele weitere fallbezogene Sonderkonstellationen, die ebenso im Algorithmus berücksichtigt sind.

Noch ein paar Worte zu den Fahrspielabschnitten: Generell wird die Beschleunigungskennlinie über die Widerstandskennlinie und die Zugkraftkennlinie sowie über die Zugmasse und einer projektierten Maximalbeschleunigung bestimmt. Der Fahrspielrechner bedient sich dabei dieser Beschleunigungskennlinie und sucht für jede Iteration den entsprechend richtigen Beschleunigungswert in Abhängigkeit der Geschwindigkeit.

Analog dazu gibt es eine Verzögerungskennlinie in Abhängigkeit der Geschwindigkeit. Die Schwierigkeit dieser Programmierung ist insbesondere die Kombinationsmöglichkeit aller Fahrspielabschnittsarten, innerhalb eines vorgegebenen Streckenabschnittes. Vor allem die sauberen Schnittpunkte, die unterhalb des Inkrements von einer Sekunde ausgegeben werden, haben den Programmablauf des Fahrspielrechners anspruchsvoll gemacht.

Hallo, Danke, das ist ein Bug bei WordPress, das haben mir bereits mehrere gesagt. Danke für deine Freundlichkeit!

Johannes

Hallo Johannes, es scheint, dass die Website standardmäßig davon ausgeht, dass Du angemeldet bist – zumindest steht bei mir über dem Kommentarfeld immer „Angemeldet als Johannes Golling“, auch nachdem ich versucht habe, mich abzumelden. Viele Grüße, M